通電火災について

「通電火災」って何ですか?

通電火災とは・・

通電火災とは、地震による停電の後、電気が復旧した時に起こる火災のことです。

大地震が発生すると、送電線の断絶などが原因で停電が発生することがあります。その後、数時間から数日後に電気の供給が回復しますが、倒れた電化製品(ヒーター、電気を使用する暖房器具など)や破損した電気配線に通電した時に火災が発生します。また、ガスが漏れているところで通電し、発火する場合もあります。これらを「通電火災」と言います。

阪神・淡路大震災では、原因が特定された建物火災の約6割が通電火災によるものでした。通電火災は家屋の全壊や半壊で住民が避難し、誰もいなくなったところで電気が復旧して起こります。

通電火災の予防と対策

予防

・ヒーターなど電気を使用する暖房器具のそばに燃えるものを絶対に置かない。

・使わない電気器具のコンセントは抜いておく習慣を身につける。

・分電盤(ブレーカー)の位置を憶えておく。

対策

・使用中の電気器具のスイッチを切り、コンセントを抜いておく。

・石油ストーブの火が消えているか確認する。

・避難するときは分電盤(ブレーカー)を必ず確認する。

・電気器具を再使用する前に、配線器具やガス漏れの安全確認をする。

・感震ブレーカーを設置する。

感震ブレーカーとは?

大きな地震の揺れを感じた際に自宅内のブレーカーを自動で切ってくれる装置です。

昔から大規模地震では、電気が原因の火災が多くみられます。

そのため、感震ブレーカーを自宅に導入することで電気火災を防げる可能性が高くなるのです。

感震ブレーカーの種類

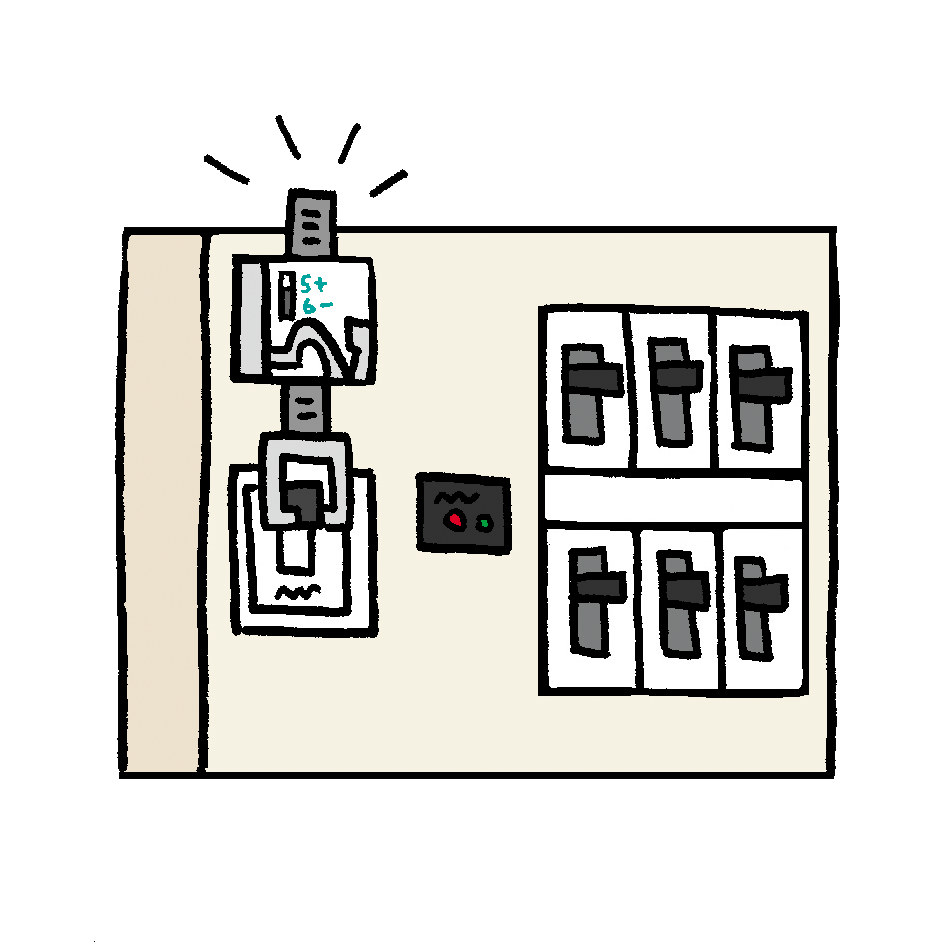

分電盤タイプ(例)

1.分電盤タイプ

分電盤に設置するタイプの感震ブレーカーで、内蔵型と後付け型の2つの種類があり、設置には電気工事が必要です。

内蔵型タイプは、標準的なもので約5~8万円の費用がかかり、分電盤に内蔵されたセンサーにより地震の揺れを感知し、ブレーカーを落として自宅内の電力供給を止めます。

後付け型は、2万円程度の費用がかかり、分電盤に感震機能を外付けするタイプのものです。漏電ブレーカーのある場合にのみ設置が可能です。

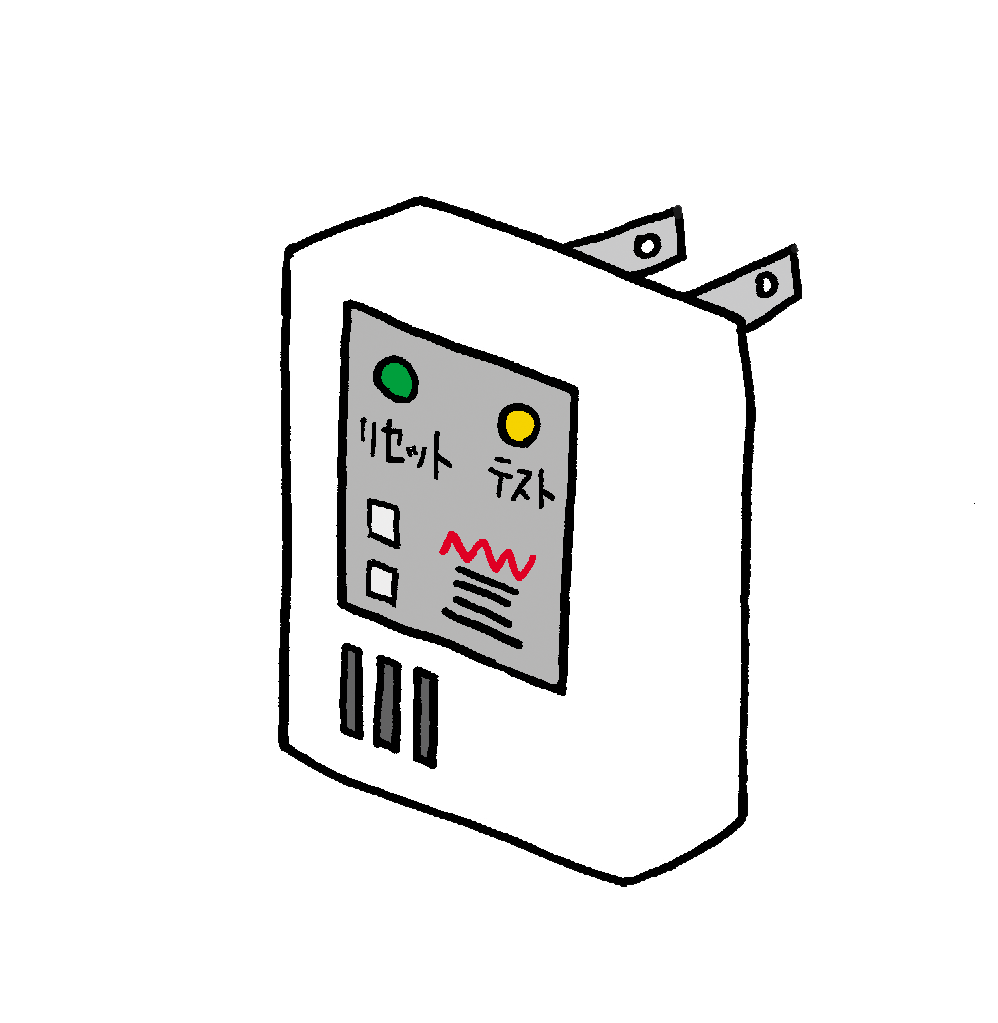

コンセントタイプ(例)

2.コンセントタイプ

内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントからの電気を遮断するタイプのものです。

電気工事が必要なものと、コンセントに差し込むだけのものがあります。費用は5,000~2万円となります。

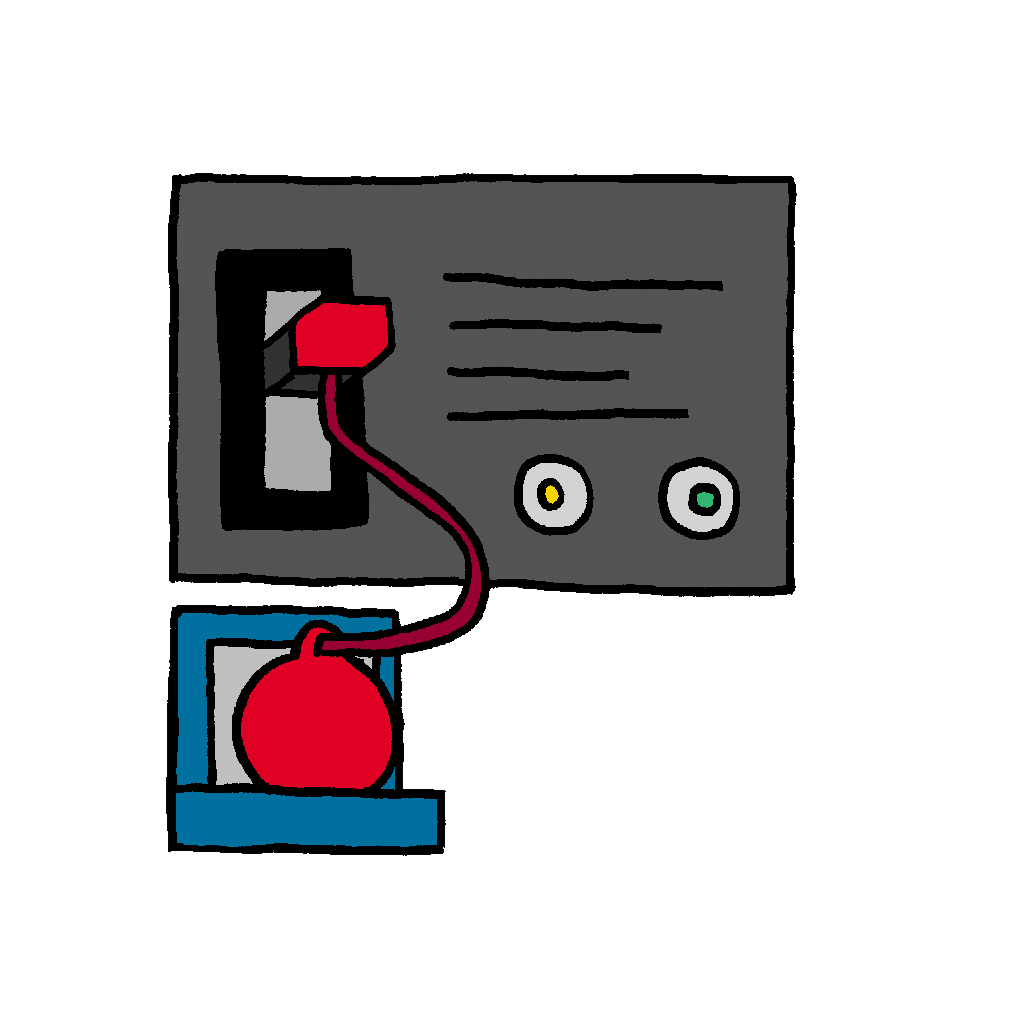

簡易タイプ(例)

3.簡易タイプ

簡易タイプの感震ブレーカーとは、分電盤にばねやおもりを設置し、地震の揺れで落下することによりブレーカーを切る補助的な器具です。

3,000円~4,000円程度の費用で設置は可能ですが、名前のとおり簡易的なものになりますので、メーカーや設置方法により、動作の信頼性にばらつきがあります。また、分電盤の形状により取付けが困難な場合があります。

〜過去の事例〜

・阪神淡路大震災

1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災における原因が判明している火災では、地震直後では、電気・ガス関連が多く、地震の数時間後及び翌日以降では暖気関連が多かったとされています。この震災以降、「電気火災」注目されるきっかけとなりました。

・東日本大震災

2011年3月11日に発生した大地震で、この震災により発生した火災163件のうち、電気に関する火災が全体の66%にあたる108件で、うち22件は停電復旧時の出火だったとのことです。大きな地震後の適切な電気の遮断が停電復旧後の通電火災を防ぐことが出来ると言えるでしょう。

・能登半島地震

2024年1月1日に発生したこの地震では、火元の建物での火気器具の使用が無かったことと屋内電気配線に溶けた痕跡があったことから、火災の原因は、屋内電気配線が地震の影響で傷つくなど、電気に起因した可能性があると示唆されています。

これらの事例から。どの地震においても電気関連の火災の発生率が高いため、国も感震ブレーカーの導入を促進しています。

リーフレット

- この記事に関するお問い合わせ先

-

消防本部 消防課

〒402-0053

山梨県都留市上谷二丁目2番9号

電話番号: 0554-43-2341

ファクス: 0554-45-1199

更新日:2025年02月03日