区画整理

道路事業や公園事業を個別に行っていたのでは十分な効果が得られません。土地区画整理とは、これらの事業を一体的に行い、地域全体を住みやすい環境の整ったまちをつくりあげることを目的とした事業です。

なぜ区画整理が必要なの?

私たちが暮らす都留市は、市域のおよそ85%を山林が占め、桂川をはじめ多くの中小河川が流れる風光明媚な自然を有しています。しかし、生活の基盤となっている平地部については、必ずしも都市基盤の整備がいきとどいた状態とは言えず、快適な生活環境を阻害する一因をなしています。

この都市基盤のうち、道路は、日常生活に欠かすことのできないものですが、狭く曲がりくねったものも多く、近年の車社会に対応できないばかりか、市民生活を交通事故の危険性にさらしています。

また、土地も不整形であったり、袋地である場合も多く、十分有効に活用できないケースも多く見受けられます。こうした場合、家屋が無秩序に建ち並び、防災上あるいは保健衛生上の大きな欠点となっています。これらの問題の発生を防いだり、環境の整った住みよいまちをつくるためには、道路事業や公園事業を個別に行っていたのでは十分な効果が得られません。土地区画整理とは、これらの事業を一体的に行い、地域全体を住みやすい環境の整ったまちをつくりあげることを目的とした事業です。

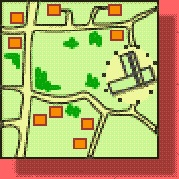

住宅地として整備されていない土地を放置しておけば、虫食い的に家が建ちはじめます。

道路が整備されないまま、住宅が無秩序に建ちはじめています。

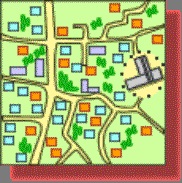

これをさらに放置しておくと住宅が密集し生活環境は悪化します。

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業は、「土地区画整理法」という法律に基づいて実施されます。この法律では、「都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図る」ことを目的として、「土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」と定めています。

また、この法律には、土地区画整理事業が、土地あるいは建物といった皆さんの大切な財産を扱うため、事業を行う上で不公平や間違いが生じないよう手続きを明確に定めてあります。

都留市では、平成8年にリニア山梨実験線建設工事関連の組合施行による井倉地区1.4ヘクタールの区画整理が初めてで、その後平成11年に組合施行により田原二丁目5.8ヘクタールが整備され、現在3箇所目として同じく組合施行により井倉地区9.7ヘクタールを整備中です。

それでは、具体的にどんなことを行うか略図を用いて手法を説明します。

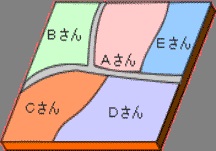

AさんからEさんまで5人の方が、1筆ずつ計5筆の土地を持っていたとします。

区画整理で道路の配置計画が定められました。皆さんの土地は、新しい道路の計画にあわせ、組み替えられていきます。組み替えの方法は図のように整理前後が、ほぼ同じになるようにするのが原則です。

これにより、これまでの土地は、新しい土地に生れ変わります。Aさんの土地に建物があった場合は、建物も新しく組み替えられた土地に、移転することになります。

皆さんの移転が終わった後で、土地には、新しく地番が付られ、建物と共に登記替えが行われます。

このように新しく組み替えられた土地は、これまでの土地に比べ土地利用価値が増進します。

土地区画整理事業では、新しく造る道路や公園の用地に充てるための土地を、土地の利用価値が増進する範囲内で皆さんから少しずつ出し合っていただきます(減歩といいます)。つまり、少しずつ土地を出しても土地の利用価値は増進する訳ですから、区画整理によって皆さんの利用価値が減るようなことはありません。以上のしくみをもととして、土地区画整理事業は行われます。

| 事業費 | 家屋移転・補償費道路、公園等の整備費、調査設計費、事務費、その他 |

|---|---|

| 財源 | 国・県補助金、市費、保留地処分金、公共施設管理者負担金、負担金、その他 |

区画整理を行うとどのような効果があるの

「土地区画整理事業は、都市計画の母」といわれ、私たちの生活になくてはならない道路、公園、排水施設等の整備とともに、個々の宅地を整形にし土地利用の増進を図る事業です。地域の状況により異なりますが、次のような効果があります。

- 街区が整いすべての宅地が公道に面するようになります。

- 幹線的な道路は、歩道と車道が分離され安心して通行できます。

- 住宅地や商業地を計画的に造成できます。

- 宅地が整形になり境界がはっきりして、土地の利用がより有効的になります。

- 公共施設の整備により道路や宅地の排水がよくなり、まちが衛生的になります。

- 公園が整備され子供達は伸び伸びと遊べるだけでなく、緊急避難地としても利用できます。

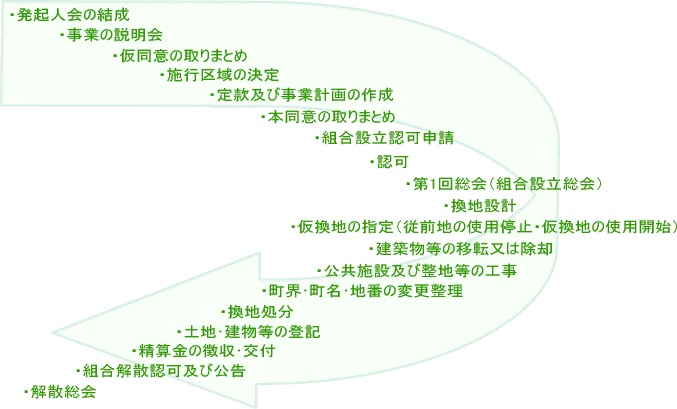

組合施行による土地区画整理事業の流れ

- この記事に関するお問い合わせ先

-

建設課都市計画担当

〒402-8501

山梨県都留市上谷一丁目1番1号

電話番号: 0554-43-1111(内線)131・132

ファクス: 0554-43-5049

- このページへのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年09月04日